Camera Obscura und das menschliche Auge

Schon Leonardo da Vinci stellte fasziniert fest, dass die Camera Obscura dem menschlichen Auge erstaunlich ähnlich ist. Beide Systeme folgen einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: Licht fällt durch eine kleine Öffnung in einen dunklen Raum und erzeugt dort ein Bild. Auf den ersten Blick scheint der Mechanismus fast identisch – doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich entscheidende Unterschiede, die uns viel über das Sehen und die Wahrnehmunglehren.

Das menschliche Auge

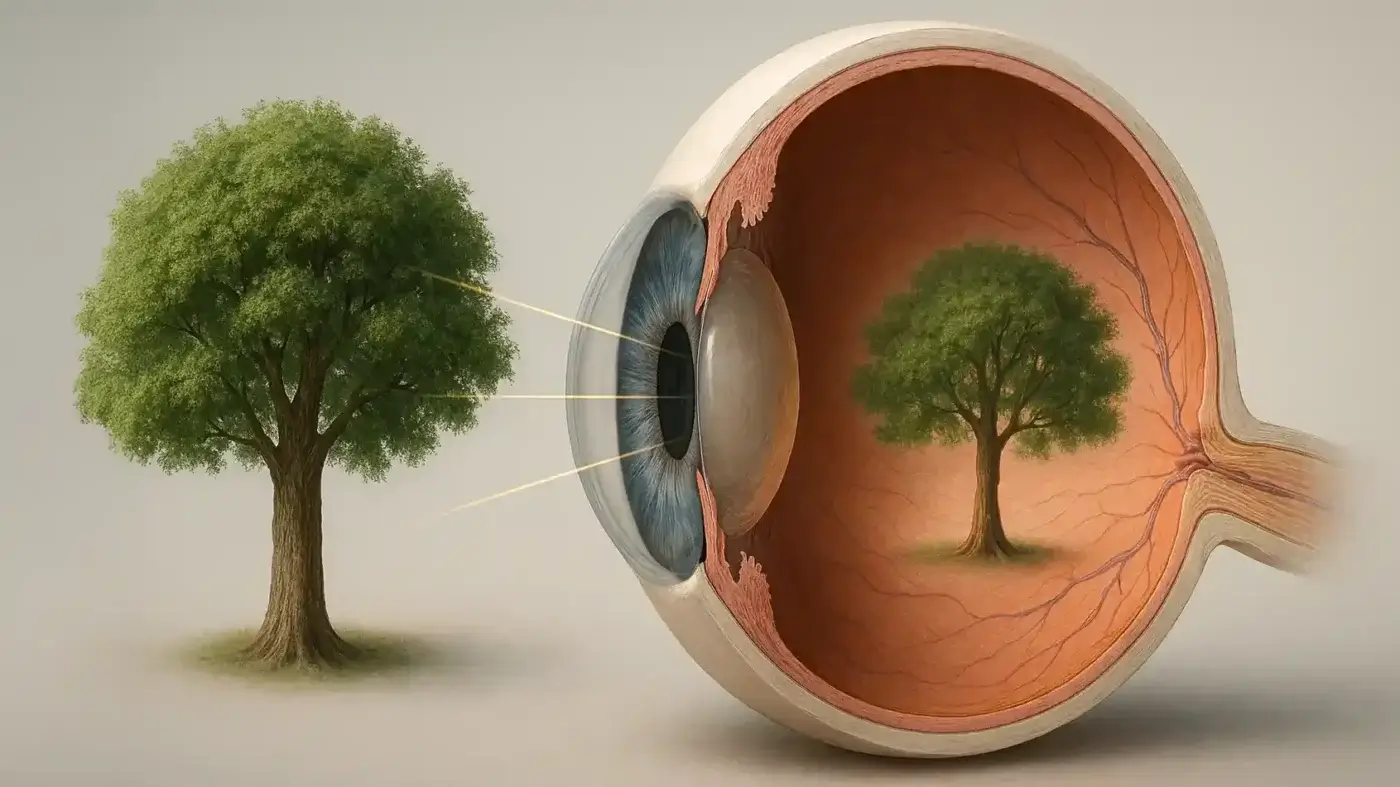

Im Auge übernimmt der Augapfel die Rolle der dunklen Kammer. Die Pupille reguliert den Lichteinfall und projiziert das Bild auf die Netzhaut. Auch in der Camera Obscura fällt Licht durch ein kleines Loch in den lichtdichten Innenraum, wo es sich auf der Rückwand oder auf Fotopapier abbildet. In beiden Fällen entstehen Bilder, die auf dem Kopf stehen und seitenverkehrt sind – ein Phänomen, das lange Zeit Wissenschaftler vor Rätsel stellte. Erst mit der Camera Obscura wurde deutlich, dass dies ein natürlicher Effekt der Lichtbrechung ist.

Die Camera Obscura

Doch es gibt wesentliche Unterschiede: Während die klassische Camera Obscura kein Linsensystem kennt, verfügt das Auge über eine Linse, die das Bild scharfstellt und die Schärfe kontinuierlich anpassen kann. Dadurch sehen wir klar und detailreich, während die Camera Obscura ihre Motive immer leicht unscharf zeigt. Außerdem verarbeitet das Auge das eintreffende Licht nicht nur passiv, sondern übersetzt es in elektrische Signale, die unser Gehirn zu einem Bild zusammensetzt. Die Camera Obscura dagegen projiziert das Bild direkt, ohne Interpretation – eine reine optische Darstellung.

Dieser Vergleich war für die Geschichte der Wissenschaft von großer Bedeutung. Die Camera Obscura half Forschern, das Geheimnis des Sehens besser zu verstehen und zu erkennen, dass das Bild auf unserer Netzhaut tatsächlich umgekehrt entsteht. Das Gehirn übernimmt die eigentliche Aufgabe, dieses Bild wieder aufzurichten und verständlich zu machen.

Heute ist die Camera Obscura längst nicht mehr nur ein Hilfsmittel für die Forschung. In Kunstprojekten wie The 7th Day greifen wir das gleiche Prinzip auf und nutzen es für Langzeitbelichtungen, die Zeitspuren sichtbar machen, die unserem Auge verborgen bleiben. Während das Auge im Moment lebt, erlaubt die Camera Obscura, den Verlauf der Zeit auf einem Bild einzufangen – und eröffnet uns damit eine ganz andere Sichtweise auf die Welt.